Сравнительная оценка эффективности биоревитализации и коллагенотерапии КОЛЛОСТ® гелем 7% у пациентки с дисплазией соединительной ткани

СкачатьМетаморфозы №40/2022

Борзых Ольга Борисовна

к.м.н., врачдерматовенеролог, косметолог,

научный сотрудник ЦКП«Молекулярные и клеточные технологии»,

клиника пластической хирургии и косметологии «Доктор Альбрехт», Воронеж

В эстетической медицине при работе с пациентами врачу косметологу важно не только правильно выполнять различные техники коррекции, но и предварительно проводить полноценную диагностику. В последнее время стали достаточно часто говорить о пациентах с дисплазией соединительной ткани на косметологическом и дерматологическом приеме. И это абсолютно оправданно. Одно из клинических проявлений дисплазии соединительной ткани (ДСТ) – преждевременное старение кожи, проявляющееся в раннем снижении ее тонуса, появлении слезной, носогубной и средне-щечной борозд [1].

Дисплазия соединительной ткани

Термин «дисплази́я» (от греч. dus dys – нарушение + plaqw plaseo – образую), или дисгенези́я (от греч. dus dys – нарушение + др.-греч. genesiV – происхождение, возникновение) – неправильное формирование той или иной живой ткани эмбриона, также неправильное развитие тканей, органов или частей тела. К данной группе заболеваний относят генетически детерминированные дефекты волокнистых структур и основного вещества соединительной ткани, приводящие к нарушению формообразования органов и систем [2]. Клинические проявления ДСТ могут быть разнообразные и захватывать разные системы органов, в которых присутствует соединительная ткань, но не обязательно проявляться во всех из них [3].

Выделяют отдельно группу наследственных ДСТ (синдром ЭллерсаДанлоса, несовершенный остеогенез, синдром Марфана и др.) – моногенные наследственные заболевания. Как правило, эти заболевания имеют достаточно тяжелое течение, рано проявляются и встречаются не так часто. Врачи-косметологи и дерматологи на своем приеме в первую очередь могут встретиться с ДСТ как мультифакториальными патологиями. В этиологии таких заболеваний лежит множество факторов (внутренних и внешних), при суммировании которых может возникнуть патология. Такие заболевания имеют более легкое течение, значительно большую встречаемость, позднее выявление, и иногда именно врачикосметологи впервые ставят диагноз ДСТ [2]. Связано это с тем, что пациенты не обращались к врачам других специальностей, поскольку их больше всего беспокоил чисто внешний фактор проявления патологии – преждевременное старение.

В настоящее время диагностика ДСТ возможна только на основании клинических проявлений. Клинические проявления ДСТ разнообразны, соответственно задействованным системам органов. Так, могут встречаться костносуставные изменения, изменения кожи и мышц, признаки ДСТ органа зрения, сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы, верхних мочевых путей, желудочно-кишечного тракта,

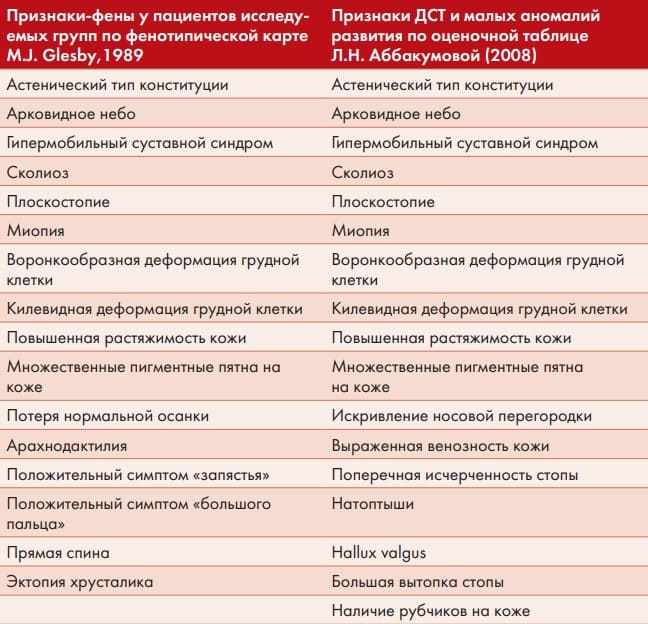

Таблица 1. Признаки-фены у пациентов с ДСТ по данным фенотипической карты

M.J. Glesby (1989) (3 и более) и оценочной таблице Л.Н. Аббакумовой (2008)

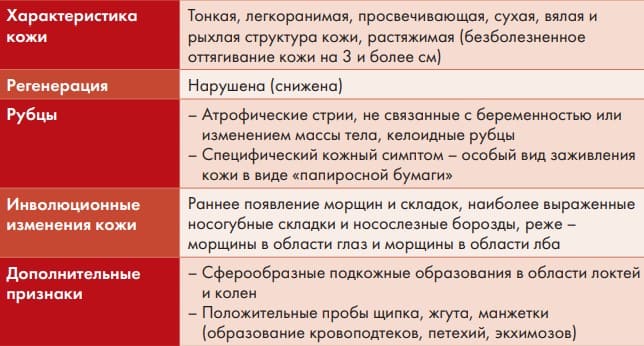

Таблица 2. Характерные изменения кожи и подкожно-жировой клетчатки при ДСТ

системы крови, нервной системы, психические расстройства и расстройства поведения.

Диагностика строится на основании выявления трех и более фенотипических признаков по данным фенотипической карты M.J. Glesby (1989) (3 и более) и оценочной таблице Л.Н. Аббакумовой (2008) (табл. 1) [3].

В практике эстетической медицины больший интерес представляет изменение кожи при ДСТ. Они выделены отдельно в симптомокомплекс «кожные проявления ДСТ» (табл. 2). Но с чем чаще всего могут столкнуться врачи-косметологи?

Чаще всего такие пациенты жалуются на раннее снижение тонуса кожи, тонкую, рыхлую кожу, пастозность или отечность кожи, снижение репаративной способности кожи после травм, легкое возникновение синяков. При осмотре обязательно определяется степень выраженности возрастных изменений кожи, оценивается растяжимость кожи (как правило, над латеральной частью ключицы), венозность кожи, тонус кожи, дополнительно оценивается присутствие гипермобильного синдрома и арахнодактилии.

На основании такого полноценного осмотра пациента и диагностического исследования устанавливается полный диагноз и в соответствии с ним – тактика работы с пациентом в косметологии.

Ведение пациентов с ДСТ

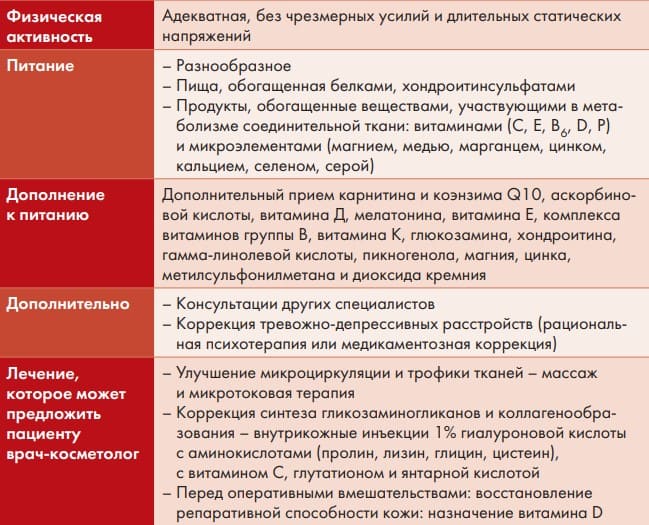

Комплексное ведение пациентов с ДСТ включает домашние рекомендации и косметологические процедуры в кабинете врача (табл. 3).

Из инъекционных процедур, как правило, на первом месте стоит работа с качеством кожи, затем коррекция отдельно взятых эстетических недостатков (контурная пластика слезной борозды, носогубной складки, средней трети лица и прочее).

Классически работу с качеством кожи мы можем реализовать при помощи биоревитализантов и коллагенотерапии.

При этом необходимо понимать разницу в применении препаратов на основе нестабилизированной гиалуроновой кислоты (ГК) и препаратов на основе коллагена.

При применении биоревитализантов на основе неретикулированной ГК (также с добавлением аминокислот, антиоксидантов, пептидов, витаминов и других компонентов) мы создаем условия для активации фибробластов. В результате клинический эффект (повышение увлажненности, тургора и тонуса кожи) мы видим, в первую очередь, за счет доступности необходимых компонентов для синтетической активности фибробластов [4].

При применении препаратов на основе коллагена цепи коллагена встраиваются в внеклеточный матрикс кожи [5]. Данные цепи имеют специфические сайты, взаимодействующие с молекулами клеточной адгезии фибробластов, в результате контактов с которыми фибробласты адгезируют к ним, приобретают вытянутый «синтетически активный» фенотип за счет активации внутриклеточных сигнальных путей. Поэтому мы ожидаем больший клинический эффект по улучшению качества кожи именно при снижении тонуса кожи.

Необходимо напомнить, что в аспекте старения кожи выделяют два фенотипа фибробластов. Первый фенотип

«молодой» – фибробласты вытянутой формы (имеют максимальное растяжение за счет волокнистого компонента внеклеточного матрикса), такие фибробласты максимально синтетически активны и продуцируют ГК, коллагеновые волокна и другие компоненты внеклеточного матрикса кожи. Второй фенотип фибробластов «состарившийся» (находящийся в состоянии репликативного старения) – это округлые фибробласты меньшего размера, образующиеся вследствие потери контакта (и натяженности) с волокнистым компонентом внеклеточного матрикса кожи (который с возрастом деградирует и фрагментируется). Такие фибробласты имеют сниженную синтетическую активность, но если «состарившиеся» клетки поместить в полноценный внеклеточный матрикс кожи, то они восстанавливают свою синтетическую активность.

В настоящей работе нами было проведено пилотное сравнительное исследование эффективности указанных инъекционных методов, направленных на улучшение качества кожи, на пациенте с ДСТ.

Клинический пример

Пациентка Д., 40 лет, обратилась с жалобами на снижение тонуса и сухость кожи, мелкие морщинки, расширенные поры (рис. 1).

Рис. 1. Пациентка Д., 40 лет, до проведения эстетической коррекции

При осмотре: пациентка астенического телосложения, имеется невыраженный дефицит мягких тканей в области средней трети лица. Кожа бледная, с синюшным оттенком в подглазничной области, небольшими очагами гиперпигментации по всему лицу, наблюдается большое количество расширенных пор. При пальпации отмечено снижение тонуса кожи, при ротационно-компрессионном тесте – образование множества мелких морщин. Тест на эластичность нижнего века (щипковый тест) – расправление складки с задержкой в 2–3 секунды.

Таблица 3. Рекомендации пациентам, имеющим признаки ДСТ

Дополнительно у пациентки были оценены признаки ДСТ: растяжимость кожи (над латеральным краем ключицы) 2 см, множественные пигментные пятна, сколиоз 1 степени, повышенная венозность кожи, гипермобильный синдром (в дополнение к астеническому телосложению). Кроме того, пациентка имеет патологию зубочелюстной системы и малые аномалии развития: прирощенная мочка уха, голубоватые склеры, широкая щель между резцами верхних зубов.

Диагноз: старческая атрофия кожи (L 57.4). Дисплазия соединительной ткани с кожными и костно-суставными проявлениями.

В процессе работы было решено сравнить действие биоревитализации нативной ГК 1,8% и коллагенотерапии препаратом Коллост® гель 7%.

Препарат Коллост® гель 7% содержит фибриллы коллагена в концентрации 7%. При внутридермальном введении фибриллы коллагена служат дополнительным источником сайтов клеточной адгезии для фибробластов во внеклеточном матриксе кожи. В результате создается дополнительное натяжение для фибробластов, они становятся более вытянутой формы, за счет этого повышается их синтетическая активность.

Дизайн исследования

Пациенткой было дано согласие в письменной форме на проведение исследования.

Для оценки эффективности процедуры использованы фотографии до и после процедур, ультразвуковая сонография мягких тканей лица до и после процедур, опросники результатов процедур.

При проведении ультразвукового исследования мягких тканей лица оценивалась толщина эпидермиса и дермы в двух точках лица с левой и правой стороны. Первая точка – центр скуловой дуги, вторая точка – над проекцией тела нижней челюсти.

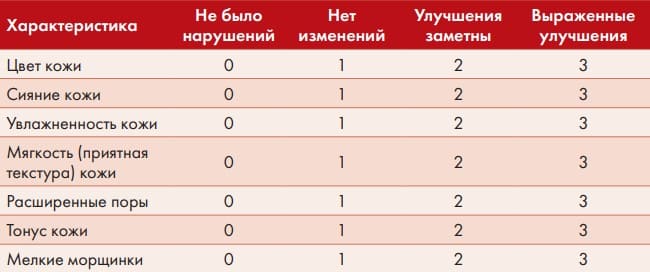

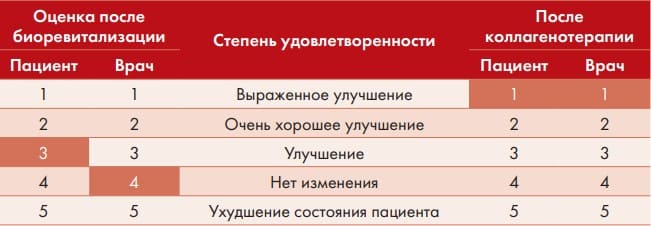

В качестве опросника после процедур был использован стандартный опросник глобального улучшения – GAIS (оценка проводилась и врачом, и пациентом) (табл. 4), а также опросник, разработанный автором (табл. 5). Разработка собственного опросника была связана с тем, что при оценке результатов биоревитализации пациенты не совсем четко понимают, что именно необходимо оценивать, и оценивают изменения, произошедшие в области мимических морщин, восполнение объемов, выраженность складок, что более корректно оценивать после процедур контурной пластики/ ботулинотерапии.

Таблица 4. Глобальная шкала эстетического улучшения (Global Aesthetic Improvement Scale (GAIS)

Таблица 5. Изменения кожи после процедуры

Протокол исследования

- Заполнение информированного согласия, фотографирование, проведение ультразвукового исследования лица, аппликационная анестезия, проведение биоревитализации препаратом на основе ГК 1,8%.

- Через 2 недели: аппликационная анестезия, проведение биоревитализации препаратом на основе ГК 1,8%.

- Через 2 недели: аппликационная анестезия, проведение биоревитализации препаратом на основе ГК 1,8%.

- Через 1 месяц: заполнение опросников, фотографирование, проведение ультразвукового исследования лица, проведение внутрикожной пробы препарата Коллост® гель.

- Через 1 месяц: аппликационная анестезия, проведение коллагена терапии препаратом Коллост® гель 7%.

- Через 2 недели: аппликационная анестезия, проведение коллагена терапии препаратом Коллост® гель 7%.

- Через 2 недели: аппликационная анестезия, проведение коллагена терапии препаратом Коллост® гель 7%.

- Через 1 месяц: заполнение опросников, фотографирование, проведение ультразвукового исследования лица.

Рис. 2. Пациентка Д., 40 лет,

после проведение курса биоревитализации

Результаты

После проведения курса биоревитализации с ГК пациентка отметила общее небольшое улучшение состояния кожи: повышение увлажненности, улучшение цвета (табл. 6, 7). Изменений по тонусу кожи, мелким морщинкам и расширенным порам не отмечалось. Врачом внешних изменений состояния кожи лица не отмечено (рис. 2).

После проведения курса коллагенотерапии препаратом Коллост® гель 7%

Пациентка отметила выраженное улучшение: значительное повышение тонуса кожи, уменьшение выраженности мелких морщин, сужение пор, улучшение цвета и гладкости кожи (табл. 6, 7). Врачом также отмечено выраженное улучшение качества кожи (рис. 3).

Данные ультразвукового исследования кожи также подтверждают клинические изменения: отмечено увеличение толщины кожи после проведения курса коллагенотерапии Коллост® гелем 7% от 12,5% до 57,2% (табл. 8).

Рис. 3. Пациентка Д., 40 лет, после проведение курса коллагенотерапии Коллост® гелем 7%

Таблица 6. Глобальная шкала эстетического улучшения (Global Aesthetic Improvement Scale (GAIS) после биоревитализации и коллагенотерапии Коллост® гелем 7% (выставленная оценка выделена цветом)

Таблица 7. Изменения кожи после процедуры биоревитализации и коллагенотерапии Коллост® гелем 7%

Таблица 8. Динамика изменения толщины кожи в области средней и нижней трети лица по данным ультразвукового сканирования

И в заключение

Пациенты с ДСТ, как правило, слабее реагируют на стандартные косметологические процедуры. Поэтому первоначально необходимо активно выявлять пациентов с ДСТ, назначать им комплексную коррекцию и более дифференцированно подходить к выбору препаратов для биоревитализации. Препараты на основе неретикулированной ГК прекрасно подходят для увлажнения кожи, придания ей свежести, имеют результат при сниженном тонусе, но не у всех пациентов [4]. В данном клиническом примере показана разница клинического эффекта применения биоревитализанта на основе ГК и препарата на основе коллагена Коллост® гель 7%.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Кононова Н.Ю., Чернышова Т.Е., Стяжкина С.Н. Является ли дисплазия соединительной ткани предиктором преждевременного старения? (результаты 5-летнего мониторинга) // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2016. – Т. 11, № 5. – С. 326–330.

[2] Дисплазии соединительной ткани в практике врачакосметолога и дерматолога. Особенности диагностики и ведения пациентов // Вестник дерматологии и венерологии / О.Б. Борзых, М.М. Петрова, Е.И. Карпова, Н.А. Шнайдер. – 2022. – Т. 98, № 1. – С. 19–32. – URL: https://doi. org/10.25208/vdv1232

[3] Потекаев Н.Н., Борзых О.Б. Снижение рисков развития осложнений в косметологии у пациентов с дисплазией соединительной ткани. Тезисы. Юбилейный Х Национальный конгресс с международным участием «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология». – М., 2021. – С. 100.

[4] Ganceviciene R., Liakou A.I., Theodoridis A. et al. Skin anti-aging strategies. Dermatoendocrinol. 2012; 4(3): 308–19. DOI: 10.4161/derm.22804.

[5] Bonferoni M.C., Caramella C., Catenacci L. et al. Biomaterials for Soft Tissue Repair and Regeneration: A Focus on Italian Research in the Field. Pharmaceutics. 2021; 13(9): 1341. DOI: 10.3390/pharmaceutics13091341.

[6] Значение генетических факторов метаболизма эндогенной гиалуроновой кислоты в поддержании гомеостаза кожи // Вестник дерматологии и венерологии / Н.А. Шнайдер, А.В. Дюжакова, Е.Э. Вайман, Н.И. Никитина, О.Б. Борзых, Р.Ф. Насырова. – 2021. – Т. 97, № 3. – С. 24–38. – URL: https://doi.org/10.25208/vdv1193